近日,古法中医外治技法传承人,古法华康、红华御康董事长蒋佩华论文《“人体新气机升降”及应用于胆囊问题的研究》,在医药权威杂志《系统医学》杂志发表。

论文阐述了蒋佩华老师融合医学思想中“人体新气机升降”这一具有划时代意义的医学理论。气机升降理论是中医学最基本的理论之一,其源于《黄帝内经》,指心、肾、肝、肺以脾胃为中心,构成一个圆,人体内的能量物质围绕圆运动,左边升,右边降,是中医诊治疾病的重要依据。蒋佩华老师根据多年研究和临床实践,指出人体气机升降除了五脏六腑的参与,还要把大脑、脊柱、胰腺等重要器官也纳入进来,进行更广范围的气机循环,构成“人体新气机升降”模型。

论文中通过对胆囊问题的分析,进一步阐述了“人体新气机升降”模型对于人体疾病成因科学系统分析的重要意义。“人体新气机升降”是蒋佩华老师融合医学理论的精髓之一,是对传统医学气机升降理论的补充、完善和升级创新,也将为传统医学与现代医学的融合发展,提供一个全新的领域和道路。

据悉《系统医学》是由国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心、全国卫生产业企业管理协会主办、国内外公开发行的综合性医学学术期刊。主要报道医学各学科科学研究成果和临床实践,并介绍国内、外医学科研动态和新进展。读者对象主要为各科临床医师、医学科研人员和医学生。

▲蒋佩华,古法中医外治技法传承人,红华御康董事长

【作者简介】

蒋佩华,出生于江苏常州,自幼传承古法中医学,苦心钻研医术多年,从事中医外治临床工作多年,在各类疑难杂症诊治方面有丰富的经验,并取得显著的成效。2015年在北京成立“古法华康”健康调理品牌。2017年,创立红华御康生物科技(江苏)股份有限公司,并任董事长。

论文内容

【摘要】“气机升降”理论源于《黄帝内经》,清代名医黄元御在”阴阳变化““五行相克”和“一气周流”的理论指导下,绘制出人体的气机升降模型。现代解剖学的发展使我们更清晰的认识到,人体除了五脏六腑还有许多同样重要的器官,如:大脑、小脑、脑垂体、脊柱、甲状腺、胰腺、肾上腺等。中国传统医学没有明确将它们纳入研讨范畴,这对疾病认知是不全面的。人体气机升降除了五脏六腑的参与,还要把大脑、脊柱、胰腺等重要器官也纳入进来,进行更广范围的气机循环,构成“人体新气机升降”模型。通过理解它,让我们知道现在很多慢性病“治”不好背后的真实原因,例如应用人体新气机升降模型,可以很好的对胆囊炎、胰腺炎、胆结石、胆胃反逆等一系列相关问题进行科学的解析,并找到系统的调理思路。“人体新气机升降”是融合医学理论的精髓之一,是对传统医学气机升降理论的补充、完善和升级创新,将为传统医学与现代医学的融合发展,提供一个全新的领域和道路。

【关键词】新气机升降 融合医学 五脏六腑 大脑、脊柱、胆囊炎、胆结石

【正文】

气机升降理论是中医学最基本的理论之一,其源于《黄帝内经》,清代名医黄元御在”阴阳变化““五行相克”和“一气周流”的理论指导下,绘制出人体的气机升降模型。他认为,心、肾、肝、肺以脾胃为中心,构成一个圆,此圆的运动模式是左边升,右边降;如此轮转顺畅,则是一个健康的人,如果圆圈转动偏颇,则气机失常而为病,如圆圈不转,则气机不动而人死亡。

现代解剖学的发展使我们更清晰的认识到,人体除了五脏六腑还有许多同样重要的器官,如:大脑、小脑、脑垂体、脊柱、甲状腺、胰腺、肾上腺等。中国传统医学没有明确将它们纳入研讨范畴,这对疾病认知是不全面的。

“人体新气机升降”模型

气机升降正常对人体的生命活动起到至关重要的作用,机体各脏腑气机升降失常,是疾病的主要发病机制。根据多年研究和临床实践,我认为人体气机升降除了五脏六腑的参与,还要把大脑、脊柱、胰腺等重要器官也纳入进来,进行更广范围的气机循环,构成“人体新气机升降”模型。

若把人体器官进行分类,大体可分为两类:一类是实心的,一类是空心的。

主气机上升的大多是密闭实心的,由下而上依次有:1.肾脏;2.肝脏、胰腺、脾脏(三者同维);3.心脏;4.大脑。

主气机下降的大多是腔体空心的,从上往下依次有:1.鼻腔;2.口腔;3.食管、气管(二者同维);4.肺;5.胃;6.胆囊;7.小肠;8.大肠等。

“人体新气机升降”模型的运行轨迹为:由人体双肾发出的“原力”借脊柱进入“肝脏、胰腺和脾脏”,再沿脊柱输送给心脏,最后由心脏通过脊柱传至大脑,完成上升的过程;然后这股上升的气机(为无形之气),它再由大脑沿着身体中线再进入下降通道;这股下降气机由大脑出发,结合有形之气(呼吸)沿鼻腔,口腔,食管、气管(二者同维),肺,胃,胆囊,小肠,大肠一路下行,完成肃降的过程。

“人体新气机升降”理论的五大要点

1. 大脑统领身体脏器,根据人体大脑信息控制系统理论相关研究,大脑统领人体的"能量信息"系统和"物质信息"系统,为各个脏器赋能。

2. 上升的气机有三级动能构成,一级动能是肾;二级动能为肝、胰、脾脏;三级动能为心脏,它们共同协作,将人体无形之气供给至大脑。如果前一级脏器动能出了问题,就会直接影响后面脏器的动能运行,反之,后一级脏器动能出了问题,也会波及前面脏器。

3. 负责下降的核心要素是大肠,大肠在脏腑的最下部,如一栋楼房,底层的下水道堵了,上面都会受到影响。

4. 下降气机,是有形之气(呼吸)参与推动无形之气完成的。

5. 气机上升中还有一个要素是脊柱,它作为能量传导的重要通道,参与到整个气机升降之中。

简言之,“人体新气机升降”模型,是在脊柱的参与下,完成人体气机升降循环。阳升阴降,才能周体调和、心神得安,否则影响健康。

应用人体新气机升降模型对胆囊问题的解析

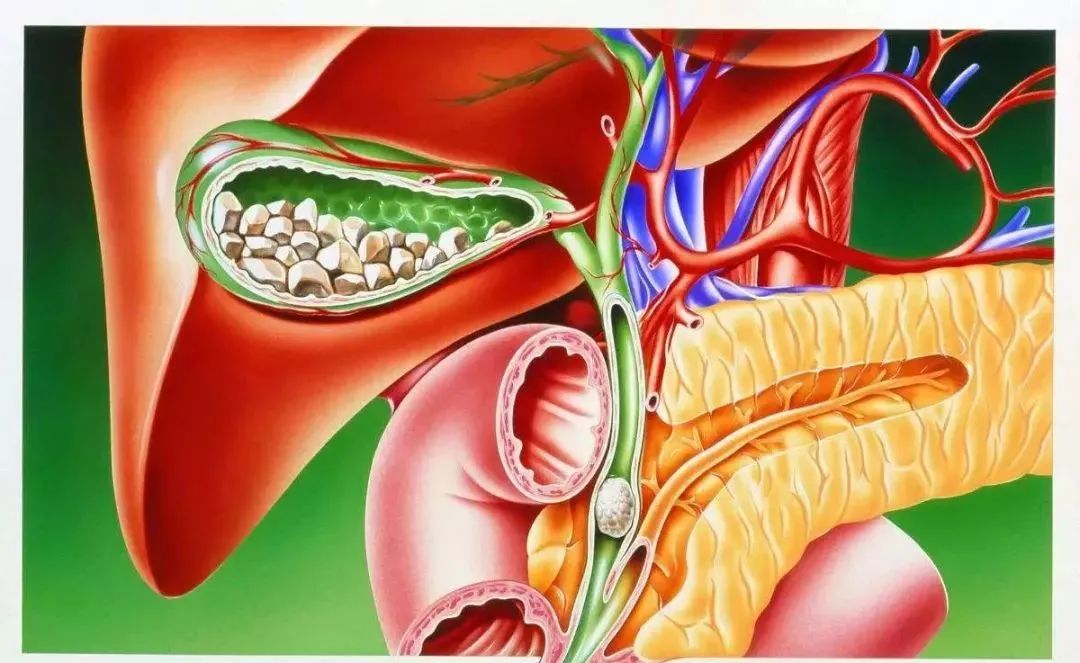

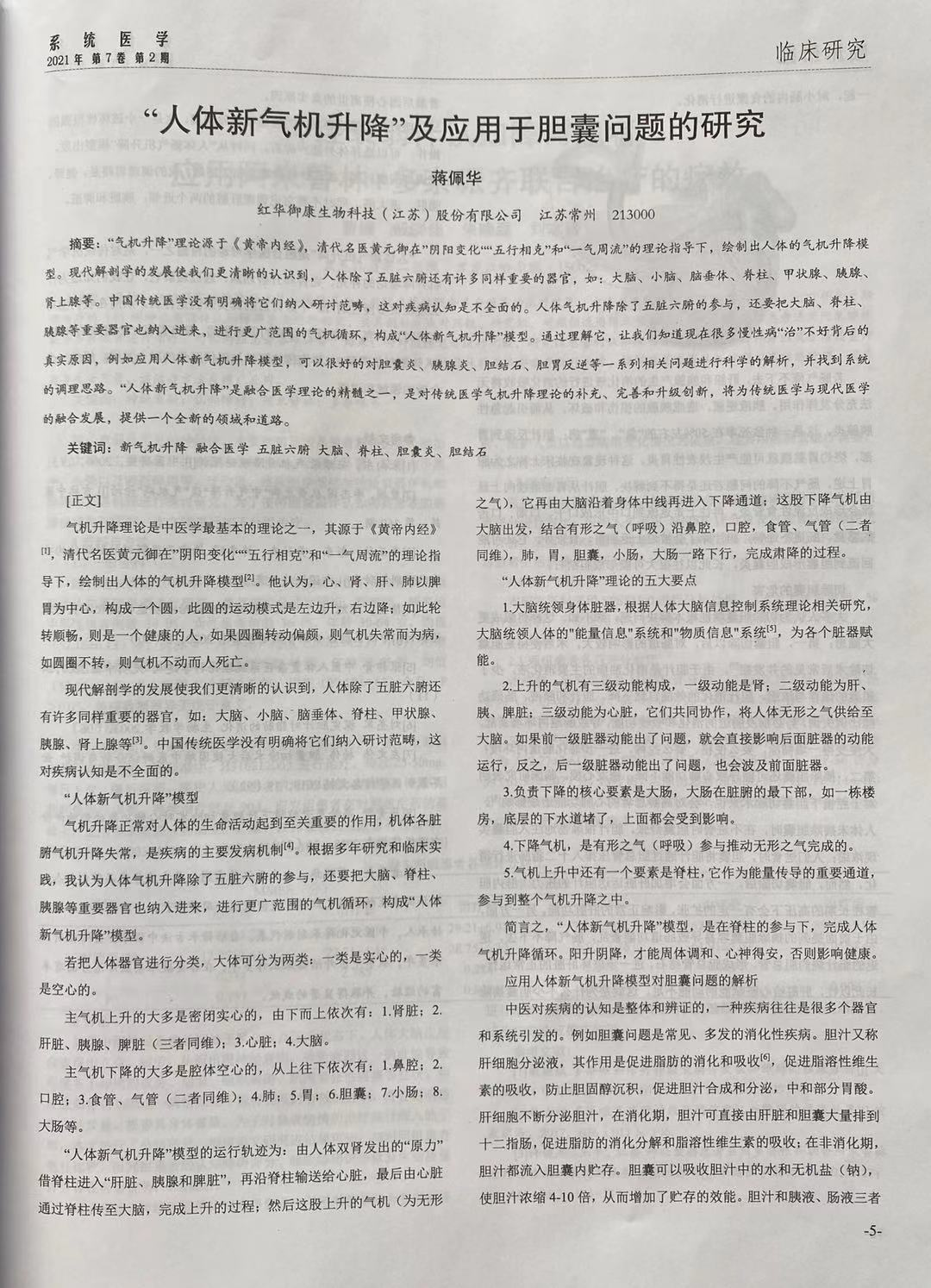

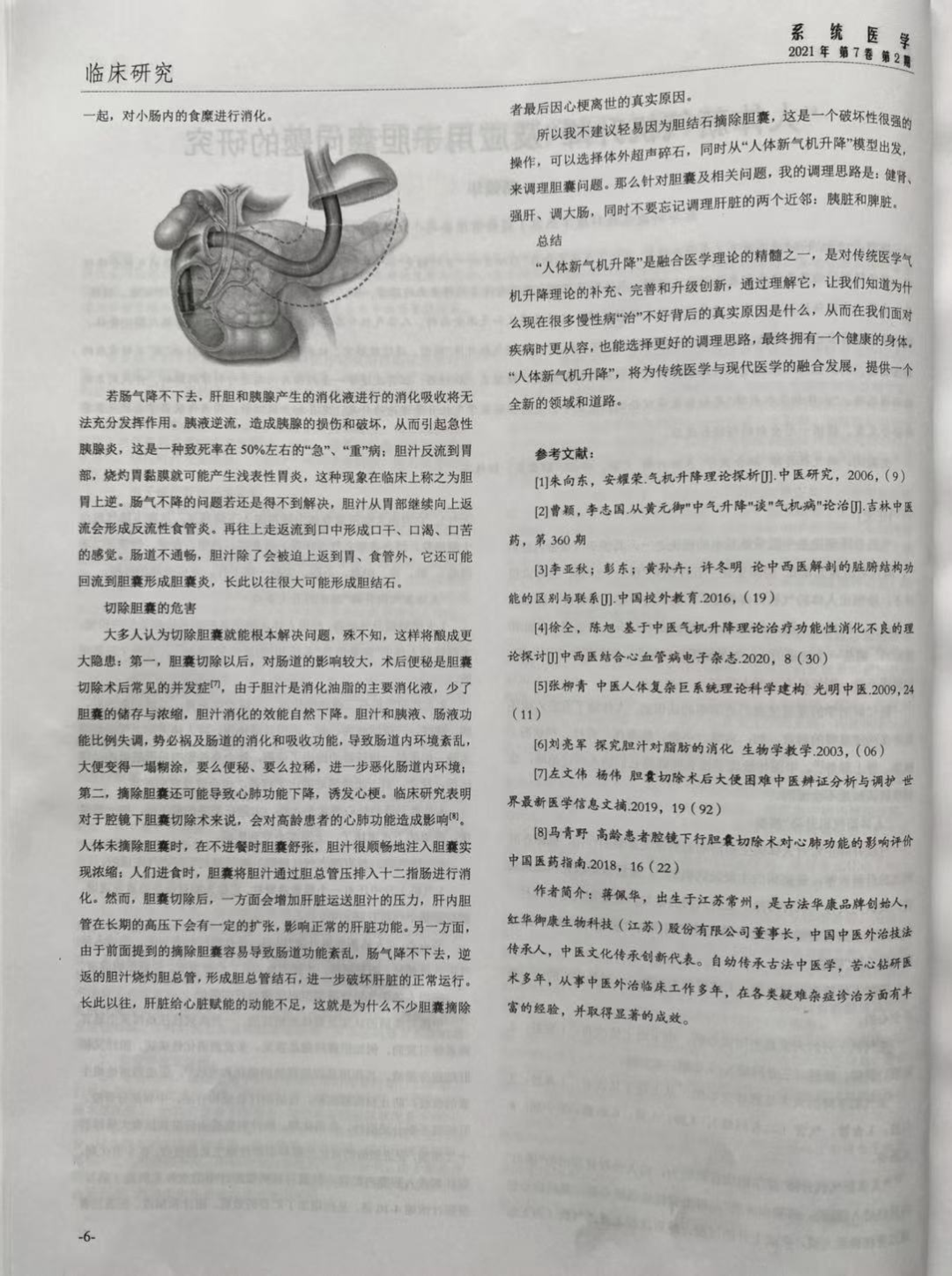

中医对疾病的认知是整体和辨证的,一种疾病往往是很多个器官和系统引发的。例如胆囊问题是常见、多发的消化性疾病。胆汁又称肝细胞分泌液,其作用是促进脂肪的消化和吸收,促进脂溶性维生素的吸收,防止胆固醇沉积,促进胆汁合成和分泌,中和部分胃酸。肝细胞不断分泌胆汁,在消化期,胆汁可直接由肝脏和胆囊大量排到十二指肠,促进脂肪的消化分解和脂溶性维生素的吸收;在非消化期,胆汁都流入胆囊内贮存。胆囊可以吸收胆汁中的水和无机盐(钠),使胆汁浓缩4-10倍,从而增加了贮存的效能。胆汁和胰液、肠液三者一起,对小肠内的食糜进行消化。

若肠气降不下去,肝胆和胰腺产生的消化液进行的消化吸收将无法充分发挥作用。胰液逆流,造成胰腺的损伤和破坏,从而引起急性胰腺炎,这是一种致死率在50%左右的“急”、“重”病;胆汁反流到胃部,烧灼胃黏膜就可能产生浅表性胃炎,这种现象在临床上称之为胆胃上逆。肠气不降的问题若还是得不到解决,胆汁从胃部继续向上返流会形成反流性食管炎。再往上走返流到口中形成口干、口渴、口苦的感觉。肠道不通畅,胆汁除了会被迫上返到胃、食管外,它还可能回流到胆囊形成胆囊炎,长此以往很大可能形成胆结石。

切除胆囊的危害

大多人认为切除胆囊就能根本解决问题,殊不知,这样将酿成更大隐患:第一,胆囊切除以后,对肠道的影响较大,术后便秘是胆囊切除术后常见的并发症,由于胆汁是消化油脂的主要消化液,少了胆囊的储存与浓缩,胆汁消化的效能自然下降。胆汁和胰液、肠液功能比例失调,势必祸及肠道的消化和吸收功能,导致肠道内环境紊乱,大便变得一塌糊涂,要么便秘、要么便溏,进一步恶化肠道内环境;第二,摘除胆囊还可能导致心肺功能下降,诱发心梗。

临床研究表明对于腔镜下胆囊切除术来说,会对高龄患者的心肺功能造成影响。人体未摘除胆囊时,在不进餐时胆囊舒张,胆汁很顺畅地注入胆囊实现浓缩;人们进食时,胆囊将胆汁通过胆总管压排入十二指肠进行消化。然而,胆囊切除后,一方面会增加肝脏运送胆汁的压力,肝内胆管在长期的高压下会有一定的扩张,影响正常的肝脏功能。另一方面,由于前面提到的摘除胆囊容易导致肠道功能紊乱,肠气降不下去,逆返的胆汁烧灼胆总管,形成胆总管结石,进一步破坏肝脏的正常运行。长此以往,肝脏给心脏赋能的动能不足,这就是为什么不少胆囊摘除者最后因心梗离世的真实原因。

所以我不建议轻易因为胆结石摘除胆囊,这是一个破坏性很强的操作,可以选择体外超声碎石,同时从“人体新气机升降”模型出发,来调理胆囊问题。那么针对胆囊及相关问题,我的调理思路是:健肾、强肝、调大肠,同时不要忘记调理肝脏的两个近邻:胰脏和脾脏。

总结

“人体新气机升降”是融合医学理论的精髓之一,是对传统医学气机升降理论的补充、完善和升级创新,通过理解它,让我们知道为什么现在很多慢性病“治”不好背后的真实原因是什么,从而在我们面对疾病时更从容,也能选择更好的调理思路,最终拥有一个健康的身体。“人体新气机升降”,将为传统医学与现代医学的融合发展,提供一个全新的领域和道路。

【引用文献】

1.朱向东,安耀荣.气机升降理论探析[J].中医研究,2006,(9)

2.曹颖,李志国 .从黄元御"中气升降"谈"气机病"论治[J].吉林中医药,第360期

3.李亚秋;彭东;黄孙卉;许冬明 论中西医解剖的脏腑结构功能的区别与联系[J]. 中国校外教育. 2016,(19)

4.徐仝,陈旭 基于中医气机升降理论治疗功能性消化不良的理论探讨[J] 中西医结合心血管病电子杂志. 2020,8(30)

5.张柳青 中医人体复杂巨系统理论科学建构 光明中医. 2009,24(11)

6.刘亮军 探究胆汁对脂肪的消化 生物学教学. 2003,(06)

7.左文伟 杨伟 胆囊切除术后大便困难中医辨证分析与调护 世界最新医学信息文摘. 2019,19(92)

8.马青野 高龄患者腔镜下行胆囊切除术对心肺功能的影响评价 中国医药指南. 2018,16(22)

English

English

English

English

行业新闻

1. 多肽酶有多牛!2018年5个诺贝尔奖都跟它相关

2. 5.28,全国爱发日,健康,从头发开始!

3. 胰腺的自白:为什么保护胰腺很重要

4. 惊蛰养生,五运六气水运不及如何应对

5. 中医养生:探寻生命平衡的智慧

6. 蒋佩华《“人体新气机升降”及应用于胆囊问题的研究》论文发表

7. 睡眠不好?甘氨酸了解一下