English

English

- English

- Bangla

- hhyk@jshhyk.com

English

English

近日,古法中医外治技法传承人,古法华康、红华御康董事长蒋佩华论文《疾病认知的五维模型》在医药权威杂志《系统医学》发表。

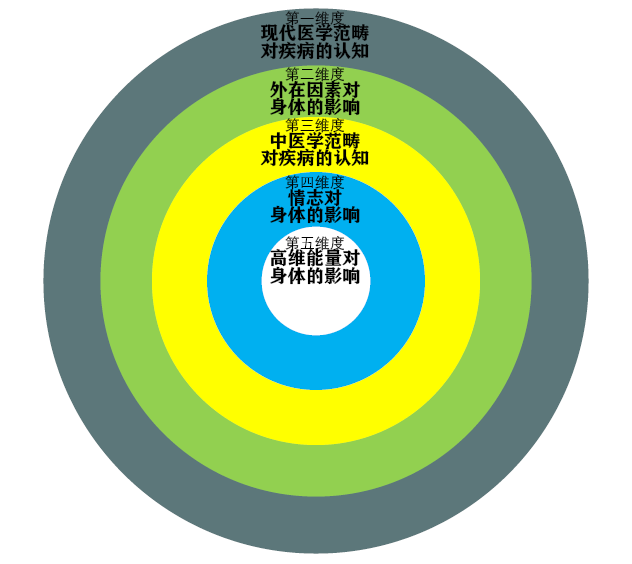

论文阐述了蒋佩华老师融合医学思想中疾病认知的五维模型这一重要医学理论。“疾病认知的五维模型”,融合了传统医学和现代医学的智慧,包括:第一维度:现代医学范畴对疾病的认知 ;第二维度:外在因素对身体的影响;第三维度:中医学范畴对疾病的认知;第四维度:情志对身体的影响;第五维度:高维能量对身体的影响 。维度思维决定治疗方案和方法,高维引领低维。高维是低维的投影源。一旦解决了高维病因,低维的症状也会自然解除。

疾病认知五维模型是站在传统医学、现代医学的优秀成果的基础上,以更全新的视角,超越认知的边界,找到疾病形成的根本原因。是让人们重新认知身心健康,并建立一套正确的、完整的生命观和思维模式。

另外,本论文也是蒋佩华老师今年即将出版的新书《融合医学》的部分内容节选,更多好内容,敬请关注。

据悉《系统医学》是由国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心、全国卫生产业企业管理协会主办、国内外公开发行的综合性医学学术期刊。主要报道医学各学科科学研究成果和临床实践,并介绍国内、外医学科研动态和新进展。读者对象主要为各科临床医师、医学科研人员和医学生。

蒋佩华

古法中医外治技法传承人,红华御康董事长

【作者简介】

蒋佩华,出生于江苏常州,自幼传承古法中医学,苦心钻研医术多年,从事中医外治临床工作多年,在各类疑难杂症诊治方面有丰富的经验,并取得显著的成效。2015年在北京成立“古法华康”健康调理品牌。2017年,创立红华御康生物科技(江苏)股份有限公司,并任董事长。

论文内容

【摘要】

2020年全球新冠疫情肺炎席卷全球,在全国各地的医疗战场上,中西医结合对疫情防控起到了积极作用,功不可没!疾病面前,思维模式的维度不同,决定了治疗方案和方法的不同。无论是中医思维还是西医思维,关键还是要回到疾病本身,找到其背后最根本的致病因素,才能做出正确的、健康的选择和行动!我提出融合医学,突破大众对疾病认知的局限,建立一套了“疾病认知的五维模型”,它融合了传统医学和现代医学的智慧,启发人们重塑正确的生命观和思维模式。

具体而言,“疾病认知的五维模型”包括:第一维度:现代医学范畴对疾病的认知 ;第二维度:外在因素对身体的影响;第三维度:中医学范畴对疾病的认知;第四维度:情志对身体的影响;第五维度:高维能量对身体的影响 。维度思维决定治疗方案和方法,高维引领低维。高维是低维的投影源。一旦解决了高维病因,低维的症状也会自然解除。

【关键词】

融合医学 疾病认知五维模型 中医 情志 高维能量

【正文】

在人类历史的早期,医学是以哲学形式出现的。中华传统医学强调生命的整体观和天人合一,辨证施治是东方智慧的精髓所在,一直传承至今。西方医学起源于古希腊,最初也强调心与身、人体与自然的相互联系。但是起源于西方的现代医学却在发展中与其起源进行了割裂,发展成生物学的应用学科,从生理解剖、分子遗传、生化物理等层面来处理人体疾病。

由于观察角度和思维方式的不同,西医学和中医学形成了各自独立的理论和诊治疾病的体系,但随着社会的发展,运用中,西医两种理论和方法形成中西医结合是医学发展的趋势。近半个世纪以来,我们逐渐形成了"辨病与辨证相结合","宏观辨证与微观辨证相结合"的临床思维模式,但这只是中西医结合初级阶段的思路与方法,要使之发展到高级阶段,就应强调患病机体与习惯、情志等多种因素的整体统一性,强调机能、结构、代谢的统一性。

图:疾病认知的五维模型

疾病认知的五维模型

西医和中医同样的伟大,对人类健康的贡献同样都是功不可没!思维模式的维度不同,决定了治疗方案和方法的不同。正确认知疾病的五维模型对于人类健康至关重要,具体分析:

第一维度:现代医学范畴对疾病的认知。

现代医学是建立在解剖学、细胞学等学科基础上,是通过声、光、电等仪器,对身体进行检测,然后根据理化指标对症治疗。很多疾病通过这样的治疗能迅速见效:比如止痛、消炎、骨折、急救等,这都是现代医学的伟大贡献!但也有很多疾病我们现代医学不能完全解决,当我们在第一维度治不好或者是出现效果不明显的时候,不妨转为第二维度的思考。

第二维度:外在因素对于身体的影响。

第二维度外在因素对身体的影响,主要指我们的生活习惯,饮食习惯,运动习惯正确与否对身体所产生的影响。不良生活习惯严重影响人的身心健康,同时成为产生疾病和影响疾病预后的主要因素。

比如这次疫情期间,有很多朋友和我打电话说自己高血压好了,高血压在现代医学认为是不可逆的,需要终身服药。怎么就好了呢?因为疫情期间他在家隔离,不能喝大酒了,能正常睡觉了,每天偶尔还能在家做些运动。饮食习惯、生活习惯和运动习惯都调整过来了,所以他的高血压得到了有效的控制。我后来问他最近怎样,他说血压又高了。因为疫情过去,又开始出去应酬喝大酒(不良的饮食习惯),熬夜(不良的生活习惯)、也不运动了(不良的运动习惯)。这就是很典型的外在因素对身体健康影响的案例。

但是,如果前面提到的两个维度都调整了,症状改变还是效果不佳,我们就需要看看第三维度了。

第三维度:中医学范畴对疾病的认知。

辨证施治,包括辨证和施治两个过程。是中医认识疾病和治疗疾病的基本原则,是中医学对疾病的一种特殊的研究和处理方法。“辨证”就是指通过望、问、闻、切四诊手段,诊察病情,以及运用阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八个纲领对病情进行归纳分析和辨别,辨清疾病的病因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证。例如《伤寒论》中的六经辨证(六经即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴),概括了人体的脏腑、经络、阴阳、气血等生理功能和病理变化,结合参考机体抗病能力的强弱,致病原因的性质,病位所在的浅深,病势演变的进退缓急,对临床各种证候进行分析、综合、归纳 。“施治”,即根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。 比如原发性高血压,中医通过辨证知道高血压是肝肾两虚,于是给你调肝调肾,高血压便奇迹般的好了。

如果一到三维都调整了,效果还是不明显,那么我们就需要到第四维去分析了。

第四维度:情志对于身体影响。

这个维度包括情志和压力。中医认为,七情致病(七情指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),如喜伤心,怒伤肝,思伤脾,忧伤肺,恐伤肾,病从内发,是内伤疾病的主要致病因素。其致病特点:一是直接伤及内脏,病由内生,故又称“内伤七情”:二是主要影响气机,使脏腑气血失调;三是情志波动,导致病情加剧和恶化。

而引起情志变化的因素有哪些呢?比如工作压力大,过度劳累,失业或财务危机等……怨、恨、恼、怒、烦这些负面情绪,而这些医生的帮助是不大的,最终还要靠自己来调整。保持情绪的平和、心态的平和对健康至关重要。当情志调整好的时候,身体的改变是迅速的。当一至四维度调整到最佳状态时,你的身体就会呈现出一个良好的状态。但不能忽视的是,还有第五维度的因素,依然可能会对我们的健康有重大影响。

第五维度:高维能量对身体的影响。

第五维我们也称之为高能量维度。这个维度,不同国家,不同信仰的人们对它有不同的理解。正向的高维能量,西方世界称之为”信、望、爱”,东方智慧称之为“忠、孝、仁、义、礼、智、信”,古印度称之为善因、善业。也可以说正面的高维能量是一种正炁,正炁也是中医学中最重要、最基本的概念之一。《素问·刺法论》说:“正炁存内,邪不可干”。这个炁是无形的能量,偏信息属性。所谓同炁相求,正向的信念(如净信爱)吸引正向的事物(如健康、平安),负面的信息(如贪嗔痴)吸引负面的事物(如疾病、灾难)。比如人体正炁不足是癌症发生的内在原因,是第五维度高维能量对身体的影响。

那么,第五维度出了问题自己能否改变呢?答案是肯定的。西方世界的方法叫“爱“,他们认为爱是宇宙最高的能量,藉此构成完全、正直、丰富、圆满的人生;而东方智慧以“和”为宇宙万物的最高相处之道,强调和平、和睦、和谐。“和”与“忠、孝”并举,是东方文化中应对第五维度问题的最高智慧和不二法门;而在古印度,提升高维能量的方法是修习“六度“”:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。其实无论是哪一种文化、哪一种方法,都能让你产生一种高维振频,调整你的能量状态,进而从高维引领低维来解决疾病问题。

从以上五个维度来调理疾病,都能找到应对的方法。维度思维决定治疗方案和方法,高维引领低维。高维是低维的投影源。一旦解决了高维病因,低维的症状也会自然解除。反之,如果对低维度病因不加以注意、矫正,经年累月,也会慢慢反作用于高维,导致高维能量出现问题。

总结

综上所述,健康不是割裂的单个器官的健康,也不仅仅是身体的健康,健康是身心灵的全面健康。疾病认知的五维模型,可以将精神和物质、思维和存在融汇贯通,进行系统而全面的病例分析,找到科学的治疗调理方案。现代医学也慢慢开始尝试在诸如营养、运动、心理领域做跨界尝试以辅助治疗。相对而言,传统医学从一开始就强调身心合一,天人合一,古人对生命的认知与探索的确具有前瞻性和全局性。

超越认知的边界,找到疾病形成的根本原因,是获得全面健康的关键。疾病认知五维模型正是站在传统医学、现代医学的优秀成果的基础上,以更全新的视角,让人们重新认知身心健康,并建立一套正确的、完整的生命观和思维模式。掌握了这套五维模型,如同找到了健康的GPS,我们会少生病,不生病,即使偶尔病了,也能迅速对照模型找到致病原因,加以改变,实现超越病痛,重获健康!

【引用文献】

1.黄启福 中西医结合病理学和病理生理学研究思路与方法 中西医结合学报2004年7月第2卷第4期

2.李振英,张性贤,许自诚,吴世华 中西医结合点之研究——从"病证结合"到"病理过程与证结合" 中国中西医结合杂志 2005, 25(3)

3.魏红 曾莉 林芳 老年人不良生活习惯对相关疾病的影响分析与对策 《福州总医院学报》 2011年

4.柴瑞震 《伤寒论》六经辨证与八纲辨证之研究 中医药通报 2011, 10(4)

5.何宗池 赖雪花 梁光霞 七情致病病因分析及心理学机制探讨 中国中医药信息杂志 2008年第12期

6.程德怀 中医对癌症病因的认识及防治措施 长春中医药大学学报 2010, 26(4)

企业新闻

1. 中国民族中医新品牌亮相“世界第一屏"

2. 红华御康新品发布暨“健康美丽系列论坛”火热进行中

3. 揭开健康的神秘面纱——蒋佩华老师新书《健康思维——打破认知壁垒》出版发行

4. 红华御康董事长蒋佩华受聘中国医药教育协会专家委员

5. 红华御康生物科技(江苏)股份有限公司获得FDA(美国食品药品监督管理局)食品注册号

6. 招商加盟:一次与健康财富同时握手的机会

7. 蒋佩华《疾病认知的五维模型》论文发表

8. 红华御康助力“健康一起向未来”2022中国抗衰老健康细胞论坛在江苏常州进行